微风裹挟着春雨,细密地落在校园里、石碑上、茅草房顶。昆明市一二一大街298号,云南师范大学一二一西南联大校区,在雨中依然迎送着不少参观者。

2018年11月1日,国立西南联合大学——中国近现代教育史上最耀眼的明珠之一,将迎来它在昆建校的80岁生日。不久前,恢复重建主体工程基本完成的联大图书馆、教室也重新屹立在了联大旧址上。距联大校园旧址不远的滇缅大道上,有一座中西合璧的建筑,它“身价不菲”但不为太多人知悉,它是联大当年租用过,目前在昆留存最完整、体量最大的教学楼。

站在联大旧址之上,回溯那段峥嵘岁月,你会听见历史的心跳声。

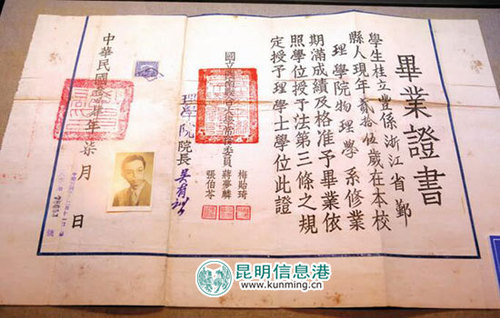

一位西南联大物理学系毕业生的毕业证

“对这块土地,我怀有深深的敬畏”

历史建筑,是传统文化的具象延续。重建完成的西南联大图书馆与教室,就是联大精神的物质载体,激励着新来的年轻人。

青色的瓦,明黄色的墙,深红色的门与窗。

不久前,西南联大图书馆及两间茅草顶教室在云南师范大学一二一西南联大校区旧址中重建完成。当年,图书馆是西南联大最“阔气”的建筑,如今,它依然是联大旧址建筑的核心。

图书馆外的青砖路已砌好,穿过装饰着红色窗棂的玻璃窗望去,馆内,工人们忙着做室内装饰修整,墙角堆放着一大摞宽大的青石板砖。待图书馆开放之时,走在青石板砖之上,你是否会联想起当年同学们低头苦读的时光?诺贝尔奖获得者、曾经的西南联大学生杨振宁回忆,联大图书馆的窗当时没有玻璃,“每当刮风时,我们必须拿一样东西把书本压住。”如今,复原的图书馆窗明几净,不用再担心刮风时书页被吹乱。

图书馆与教室相连的空地上有一小片竹林,清新、苍翠,恰如“刚毅坚卓”的联大精神。两间教室的茅草顶,则彰显出历史的厚重感。

最近,云南师范大学西南联大博物馆副馆长李红英和馆里的同事们很忙,准备各种材料,组织专家研讨,征集文物……每天都加班到深夜。这次联大图书馆和两间教室按1:1比例恢复重建,主体工程基本完工,大家正忙着研究设计内部的陈列布展。之后,图书馆将作为西南联大博物馆新的展馆,除相关图书与文物数量大幅增加外,还将以声光电等方式进行全新呈现。2018年陈列布展完成后,联大图书馆将正式面向社会免费开放。

除了馆藏文物,西南联大博物馆目前还在向社会征集联大的相关文物。“至于新增了什么展品,现在暂时保密,留个悬念吧。” 李红英说。

微风吹来,教室的茅草顶泛起微澜,联大那段艰苦岁月就在眼前。

“当年联大经费赤字,同时为了节约物资、支持远征军作战,联大就将教室的铁皮屋顶换成了茅草顶。”云南省西南联大研究会副会长、云南师范大学教授吴宝璋撑着伞,望着雨中的校园感慨。他从一个联大老校友那里得知,1944年,有几个商人买走了学校的铁皮屋顶,当时一些同学反对此举,后来才知道,原来买走铁皮顶是为了将其加工后制作成罐头,支持中国远征军的滇西反攻作战。同学们恍然大悟,对此表示非常理解。

在岁月中消失的联大文物、校舍令人惋惜,此次恢复重建西南联大图书馆与教室,参照了联大时期的老照片,考证了有关文献。西南联大博物馆还邀请了相关的专家以及联大老校友反复论证,努力让重建的校舍与历史贴近,更好地传承联大精神。

历史建筑,是传统文化的具象延续。“图书馆与教室就是物质承载,让大家可以穿越时空感知历史。有这样一个载体,可以更好地弘扬联大精神。”李红英说。

西南联大旧址中,“一二·一”运动四烈士墓也是物质载体,对于参观者来说,在此祭奠,那场轰轰烈烈的爱国民主运动仿佛就近在眼前。

“对这块土地,我怀有深深的敬畏。”云南省文物局副局长马文斗感叹。

马文斗对西南联大有深厚的情感。他曾多次到“一二·一”运动四烈士墓扫墓,到联大旧址参观,并指导了现在西南联大纪念馆的布展工作。他认为,“作为全国重点文物保护单位,西南联大旧址最重要的价值不是它的建筑,而是师生们的爱国精神与文人风骨。这次的复建,让传承至今的西南联大精神增添了依托物,有了更好的‘家园’。”他说,复建的联大图书馆、教室是否与当年一模一样,并不是最重要的,“核心是它附着的精神。”

西南联大博物馆再现了当年教师研讨教学和课程的画面

“物质上不得了,精神上了不得”

图书馆曾给予西南联大的学生们丰厚的精神滋养。学生们沉迷于知识的世界,全然忘了环境的简陋,纷乱的战火。

昆明春夏多雨,当年的联大亦然,雨声与读书声交汇成歌。

“在教室还是铁皮顶的时候,遇到下雨,屋顶上‘叮叮’作响,教室里‘风声雨声读书声声声入耳’,教授上课要大声喊叫。陈岱孙教授还曾让学生停课赏雨。后来换成茅草顶,就不会出现这种情况了,雨水落到茅草上细密无声,别有诗意。”吴宝璋看着修复好的茅草顶教室,露出微笑。

但,雨太大也非幸事。雨大了,斜飘进屋,屋里的人要打伞遮蔽,屋内一旦进水,顿成泽国。

当年的联大新校舍由著名建筑学家梁思成、林徽因夫妇规划设计。联大旧址中有一间保留至今的教室,铁皮屋顶、带扶手可以写字的“火腿椅”等还保留着当年的模样。教室的门比较矮,个子高的人需要低着头才能进来。就是在这样的教室中,走出了2位诺贝尔奖得主、8位“两弹一星”功勋奖章获得者、5位国家最高科学技术奖获得者,173位院士。联大岁月,成了他们生命中最难忘的时光。杨振宁曾说,自己是在西南联大打下“一生扎实的根基”。

图书馆作为联大校园中最宏伟的建筑,给予了学生们丰厚的精神滋养。当时经费困难,图书匮乏,图书馆向中央研究院、北平图书馆、云南大学图书馆等借用了部分图书,同时还向国外申请赠予。另外,图书馆还曾在昆明各旧书肆中淘书。据资料记载,西南联大图书馆后来共有中外文图书4.8万册,有时遇到空袭,馆员们就带着重要图书到山里隐蔽,警报解除后,图书馆便立即开放。

西南联大中文系学生、作家汪曾祺对当年图书馆的火爆场面记忆犹新:“每天一早就有一堆学生在外面等着。一开门,就争先进去抢座位,抢指定参考书。晚上十点半,还有很多学生在里面看书……”为了满足学生需求,西南联大图书馆

每天开放14个小时,一周开放98个小时,星期天和假期也照常开放。学生们沉迷于书中世界,全然忘了环境的简陋。

云南师范大学教师、青年藏书家龙美光还介绍,联大图书馆座位不多,昆明街头的大小茶馆就成了西南联大的“图书馆分馆”,有时茶水淡了,大家依然津津有味地读书,可谓“物质上不得了,精神上了不得”。

西南联大原来的教室

“别小看了这个建筑”

滇缅大道281号,十四冶办公楼,曾是西南联大“体量最大”的教学楼。从这里走出过杨振宁、李政道、邓稼先、朱光亚、许渊冲等大师。

四根巴洛克风格的圆柱高高耸立,细长的圆拱形门窗彰显欧式典范。从云南师范大学西南联大旧址校区向西,滇缅大道281号,是中国有色金属工业第十四冶金建设公司办公楼,此处有一栋中西合璧的三层建筑。

“别小看了这个建筑,它有非常重要的历史价值。”冒雨前来的吴宝璋教授说,这里是联大当年租用过,在昆明保存至今,且体量最大的教学楼。它还曾是援华美军空军招待所旧址。

这座楼东南墙侧,有龙云题的“豳风基础”四个大字。吴宝璋介绍,1939年夏天西南联大本部新校舍建成前,此处曾是联大理学院、文学院、法商学院的教室,其中理学院在此办学1年零4个月,另外2个学院办学约1年(文学院及法商学院之前在蒙自办学)。

1938年到1946年,西南联大8年期间曾在四川叙永、云南蒙自、云南昆明办学,其中在昆明曾租住多处校舍,包括昆华工校、昆明农校、拓东路全蜀会馆等地,可谓“昆明城有多大,联大就有多大”。如今租借的校舍原址大部分都不复存在,吴宝璋认为,昆华农校——即如今的十四冶办公楼,就是联大在昆留下的最完整的教学楼。

1936年,重视农业、教育的云南省主席龙云在此创办了昆华农校;1938年4月,昆华农校将教学楼租给西南联大使用。“这是当时昆明最好的建筑,看得出龙云对西南联大的重视。”吴宝璋说。

当时,杨武之(杨振宁的父亲)、周培源等名师就在理学院任教,杨振宁也在此处求学。这个中西合璧的教学楼中,走出过杨振宁、李政道、邓稼先、朱光亚、许渊冲等大师。著名翻译家、北大教授许渊冲回忆,1939年1月4日,上大一英文课时,他见右边一个同学眉清目秀,眉宇间流露出一股英气,一问姓名才知道他叫杨振宁。作为联大时期的同窗,他们互相帮助,共同进步。许渊冲2015年10月来昆做客西南联大讲坛时感叹:“西南联大有深厚的中国文化底蕴,在当时不太好的物质环境下,培养出的人才胜过哈佛大学。希望各位同学继承西南联大的优良传统,让中国文化走向世界。”

今天,十四冶进进出出的工作人员都知道这个地方有深厚的历史底蕴,他们为此而自豪。巴洛克风格圆柱、楼内的水晶灯、墙壁上的飞虎队旧照,以及斑驳的石头台阶,让人瞬间穿越回那个年代。1941年到1945年,这里驻扎着援华的美军,士兵们带来了浓郁的美式咖啡,还有悠扬的美国乡村音乐。

这座建筑现在是昆明市的市级文物保护单位。吴宝璋希望,这样一个具有多重历史意义的所在,应该将后来加盖的第三层拆除,恢复其历史原貌,并对其加以更好保护,让它成为省级,甚至全国重点文物保护单位。

教室内的摆设重现当年的情形

“它代表了我们民族的精神”

李克强总理在昆明参观了联大纪念碑、铁皮顶教室等文物,感叹西南联大是“中外教育史上的奇迹”。

即使是在下雨天,西南联大旧址依然有不少慕名前来参观的人。一群从北京来的游客,正随联大博物馆的志愿者导游一起,参观西南联大纪念碑与“一二·一”运动四烈士墓。据统计,每年来联大旧址参观的游客有16万人次。

西南联大纪念碑是联大旧址最重要的文物之一。纪念碑前,在冯友兰撰文,闻一多篆额,罗庸书丹的纪念碑前,回溯联大历史与校风校典,令人感慨不已。参观者们随导游一同深情唱起联大校歌:“万里长征,辞却了五朝宫阙……”

1946年三校复员北返后,联大师范学院留昆独立设置,更名为“国立昆明师范学院”,设于西南联大原址,1984年更名为云南师范大学。对于许多师大人来说,西南联大带着母校的亲切感,联大精神已流淌在他们的血脉中。

龙美光大学时代便就读云师大,这些年,因为对联大的独特情感,他从昆明的各旧书摊收藏了许多联大的图书及物品,其中包括联大同学录等珍贵文物,“西南联大是中国大学的一个珍贵标本,它不仅在历史上产生了重要影响,也会惠及当下及未来的大学教育。”

2017年1月24日,联大旧址迎来了一位特别的客人——国务院总理李克强。李克强参观了联大纪念碑、铁皮顶教室等文物,感叹西南联大是“中外教育史上的奇迹”。“西南联大在极端艰难困苦中弦歌不辍,大师辈出,赓续了我们民族的文化血脉,保存了知识和文明的火种,传承了民族精神。这不仅是中国教育史上的奇迹,也是世界教育史上的奇迹。”总理希望云师大的同学们汲取前辈精神养分,传承刚毅坚卓的文化品格,将西南联大精神发扬光大。

何为西南联大精神?1月24日当天受到总理接见的吴宝璋教授认为,联大精神与“中国梦”内涵是一致的,“它在艰苦条件下坚持办学培养人才的理念,以及刚毅坚卓生生不息的奋斗精神,代表了我们民族的精神,擦亮这一名片,对促进昆明历史文化名城的建设有重要的意义。”

恢复重建的联大图书馆前,不时有云师大的同学们路过。这座承载了历史,曾经消失不见,如今重新屹立的建筑就在眼前,让大家激动不已。

春天的联大旧址鸟语花香,宁静而生机无限,穿过图书馆的两重屋檐望去,那片天空美丽湛蓝、清澈高远。