▲ 孔雀风筝

▲ 燕子风筝 实习记者温慧茹摄

▲ 燕子风筝 实习记者温慧茹摄

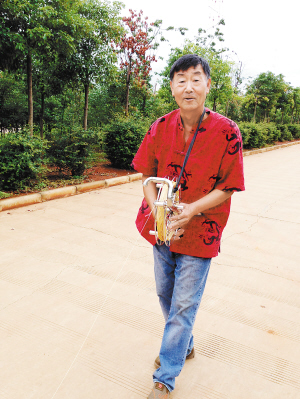

徐作坤和他制作的巨龙风筝。 记者李海曦摄

徐作坤和他制作的巨龙风筝。 记者李海曦摄

“我说放手,你就将风筝扔高!”随着徐作坤一声令下,记者手中的风筝在老人收线的过程中逐渐升空。当风筝在蔚蓝的天空中展翅飞翔,这位平时不苟言笑的老人,流露出孩童般灿烂的笑容。

徐作坤今年68岁,对于喜爱滇式风筝的人来说,这个名字一点也不陌生。作为现今云南滇式风筝——“滇蜂”的传承人,从放风筝,到做风筝,再到研究风筝,徐作坤说自己“折腾”了30多年,并且成为了“昆明市非物质文化遗产传承人”,凭借长时间的风筝制作经验,加上滇派风筝在设计机构上的优势,让他在全国风筝比赛中独领风骚,多次获得冠军。

2003年国际风筝文化节上,徐作坤放飞的48只“蝴蝶”给云南争了光,获得一等奖,他也被国际风筝联合会吸收为会员,成为国际风筝联合会的“云南第一人”。在2012和2013年云南省文博会上,他的滇式风筝又分获银奖和金奖。凭着对风筝近乎痴狂的热爱,一年到头几乎没有时间休息,天天都在琢磨风筝,“希望能有更多的场地,更多的机会展示我的风筝。”徐作坤说,他的风筝梦想就是如此简单。

不疯魔不成活

走进徐作坤位于安宁市平顶山上3间占地120平方米的工作室,就像来到一个小型的风筝博物馆,栩栩如生的蜜蜂、剑拔弩张的钟馗、展翅飞翔的雄鹰,造型各不相同,却又独具特色。屋子的一角,还堆满了制作风筝的材料、半成品。

“我不抽烟、不喝酒,我就只是喜欢风筝。”徐作坤说完伸出双手,十根手指上布满伤痕,“这些都是做风筝的时候磨出来的。” 正所谓是“不疯魔不成活”,风筝爱好占据了徐作坤所有生活的空闲,成为他毕生的事业。

徐作坤的家乡就是世界风筝之都潍坊,1958年,他只身来到云南,环境改变了他的生活习惯和语言,却始终没能让他放弃自己的爱好,反而促使他成为滇派风筝的领军人物。

退休前徐作坤是木工,会做木模,凭借着做木工的手艺,扎风筝对他来说可谓小菜一碟,从1981年开始,他便开始利用业余时间制作风筝,然而,滇式风筝做起来简单,但领悟到其中的道理可就难了。

由于云南地处高原,风向风力不固定,所以云南的风筝必须有独特的结构来提高它的抗风性。徐作坤从风筝的设计、结构、耐风力和拔高力等方面都重新做了改良,在多次试验之后,他的风筝适应高原山谷气流,拔高力大,耐风性强,飞行平稳。

“风筝的比例特别有讲究,哪怕只有一毫米的误差,都飞不起来。”除了要精确计算每一个风筝的尾翼角度和弧度外,还会根据不同的风力来决定是用绢布还是尼龙绸来裱风筝。

做了30余年的风筝,在他的作品中,小到拇指大小的蝴蝶、蜻蜓、蜈蚣风筝,大到长几百米的巨龙风筝。只要是跟风筝有关的,无论你说硬翅、软翅、排子、长串和桶形,每一种风筝都难不倒他。

徐作坤骄傲地说,“只要掌握了一定的方法,就算是长达250多米的龙串类滇式风筝,只需两个人,我就能让它飞上天。”

表演不卖钱 风筝不定价

形态逼真的老鹰、色彩艳丽的长龙、活灵活现的孔雀、争奇斗艳的蝴蝶……徐作坤的工作室,让人仿佛置身于画展,沉浸于色彩的海洋。徐作坤将自己的“宝贝们”放在此处展览,供市民免费参观,为的便是让更多的人能够近距离接触滇式风筝,也更了解滇式风筝的独特魅力。

“我一天画都没学过,都是自己从素描开始,一点一点自学的。”为了能让自己做的风筝更生动好看,徐作坤没事就看书,观察各类人物和动物的形态,仔细揣摩、不断画草稿练习。这样的练习终于有了成效,他创作出了“老鹰风筝”,由于鹰眼画得非常犀利有神,“像是随时在盯着你看”。因此,曾有人出价一万元买下,然而,他并没有把“老鹰”卖掉,“这个风筝的制作工艺特别复杂,我现在上了年纪,再做出这样的风筝比较难了。我更愿意把‘老鹰’永久保存下来,给更多人观赏和学习。”

2010年8月,徐作坤带着他做过最大的一个风筝到上海世博会展示。这个耗时8个月做成,长256米,有240多节,重约8公斤的大家伙,光龙头就用了170多根竹签编盘,“面部神经”结构紧密,造型立体、细节精美、栩栩如生。当时为了让串龙风筝顺利飞升上天,还特意花一万多元买了一盘拇指粗的登山绳,保证风筝不会被狂风扯断。最终巨龙一飞冲天,非常壮观。2012年4月,在安宁市风筝节上,徐作坤再次为风筝爱好者表演了“龙跃升天”,让现场的观众惊叹不已。

在徐作坤眼中,风筝表演就是公益活动,应该给更多人带去欢乐,这也是他对风筝“痴狂”的原因。在他看来,风筝所饱含的文化价值高于一切,“我会将一部分风筝留在自己家里欣赏,另外一部分送人,常常都是做风筝的速度赶不上我送风筝的速度。我的风筝从来不定价,每件都是绝版品,表演不卖钱、风筝不定价,这是我做风筝的初衷,并且永远都不会改变。”

坚持传承“滇蜂”

风筝起源于中国,从墨子和鲁班时代人们就开始制作风筝、放飞风筝。山东有潍坊“鲁蝶”、北京有“京燕”、天津有“津奇”、南京有“南响”。而云南特有的滇式风筝——“滇蜂”,是继这四大风筝流派后的又一主流风筝流派。“滇蜂”打破了传统北方风筝三角形或米字型的格局,被设计为以倒米字型为中心,尾翼垂直平衡间距相等、迎风角65度。

“来到滇式风筝展会上的外国人都非常喜欢我做的风筝!”徐作坤说起来十分开心,“我在美国表演的时候,有个外国人曾给出8000美金要买我的风筝。”这都是徐作坤没有想到的。

然而,徐作坤感叹,现在找个放风筝的地方十分艰难,“到处是公路和高楼,而且制作风筝的竹子也很难买到,因为现在多数竹子还没长成就被砍去卖了。”虽然现在国内很多风筝已经上了流水生产线,但坚持“手工风筝”的徐作坤认为这不能把风筝的真实含义表达出来。“记得汶川地震那年,有很多孩子沉浸在对父母的思念之中,我就将我的风筝拿去给他们,在孩子们笑逐颜开的表情里面我看到了他们对于风筝的喜爱。我认为风筝是可以净化人灵魂的,因为风筝的制作就是一个创造美的过程。”

2011年11月11日,在徐作坤的努力下,安宁风筝协会在安宁金方街道阳光社区成立,之所以选择这个日子,是大家希望风筝协会要在方方面面“争第一”。经过近3年多的发展,安宁风筝协会已有将近60名会员,以退休老人为主,“我们平常一有时间就在一起做风筝、聊风筝,我还会对社区居民进行风筝知识的讲课培训。”并且在这个风筝协会里,还成立了一个文化沙龙,除了设置风筝展馆和进行风筝科普之外,会员们会不定期地组织风筝户外放飞活动。

“如果云南有一个康体旅游项目的话,不仅可以在里面展示滇式风筝,也为大家提供了一个可以放风筝的地点。”徐作坤认为,玩的人多了,对滇式风筝感兴趣的人也多了,这样大家才会有机会来爱好和传承这门艺术。

徐作坤一直都在社区、学校传承他的滇式风筝,现在已经有不少年轻人跟随他学习制作“滇蜂”了。

昆明民族文化创意之都微访谈

文化没有市场将难以发展

记者:滇式风筝的魅力在哪里?

徐作坤:滇式风筝是纯手工制品,从选竹子、砍竹子、剔竹子,再到将它扎起来定型,都很有讲究。角度大了或小了都不行,必须按照一定比例。当你将一个风筝制作完成,在放飞的过程中你就会感到非常舒心,尤其是看到自己亲手制作的风筝在天上飞起来的样子,那种满足感与成就感,不是一般的商业风筝能够带来的。最早的手工风筝发明人是鲁班,到现在已经有2300多年的历史,可见中国人对于风筝的喜爱并没随着时间的推移而减弱。实际上,在现代生活中,随处可见的风筝展与风筝放飞活动仍旧体现着人们对于它的热爱。

记者:对于昆明建设民族文化创意之都,你有何建议?

徐作坤:这个想法非常好,对于非遗的东西就应该传承下去。但是现在传承滇式风筝是有难度的,一是能放飞风筝的地点越来越少,二是原材料的来源也越来越难找了。我曾经为了找竹子,跑过元江、墨江、思茅、普洱一直到版纳。还有要提高人们对于非遗文化的认知度,让大家认识它、了解它是需要一个市场的,毕竟再好的文化没有了市场也终将走向死亡,无法发展。我觉得滇式风筝文化需要做成一个项目,当喜欢的人多了,文化自然能传承下去。( 实习记者温慧茹 记者王姗)