冉隆中的主要著作。

冉隆中的主要著作。 昆明文学院院长、作家冉隆中。 供图

昆明文学院院长、作家冉隆中。 供图

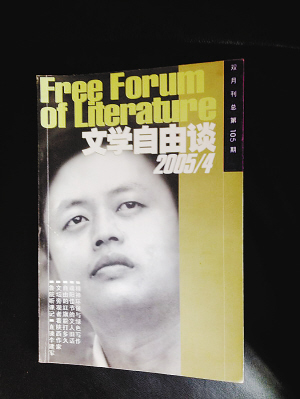

《文学自由谈》曾以冉隆中作为封面人物。

“这有点像中药治病,树皮草根煎在一起,病治好了,却弄不清哪一味药是驱病之本。”2005年,一篇17000字的《鲁院听课记》在《文学自由谈》登出后立即引起轰动,其字里行间流露出的锐利与不拘礼数,颇有几分鲁迅的味道。他的作者名叫冉隆中,重庆潼南人,中国作家协会会员,现任昆明文学院院长。

出生于重庆的冉隆中从小对文学有着根深蒂固的热爱,从1980年发表首篇作品至今,他先后创作了《红土高原的回声》、《转了一圈又回来》等文学评论著作,发表散文、小说等作品数百篇。其中,作品《文本内外》与《底层文学真相报告》分别荣获第六届、第七届云南省文学艺术创作奖励基金奖一等奖。

《鲁院听课记》成为教材

“我从识字开始便开始接触文学,如果我有一个梦,那个梦便是文学梦。”冉隆中生活在知识分子家庭,从小便形成了阅读的习惯。“当语文老师的父亲喜欢写作,我喜欢文学多多少少是受到他的影响。我还记得当时家里为我订了《儿童文学》和《少年文艺》杂志,在那个时候一个家庭能出钱给孩子订杂志还是很少见的。而像《四大名著》、《十万个为什么》和《资治通鉴》我家里也有。”冉隆中介绍,“现在我每天基本上还是会抽出一两个小时来看书,有时甚至一看就是一整天。”

1980年,就读于西南师范大学中文系的冉隆中,在一次学校组织观看电影《江姐》之后,写了一篇有关电影的评论,并给《重庆日报》投了稿。没想到,三天后,报纸就用一大半的版面刊登了他的评论。后来,报社开始主动向还是学生的冉隆中约稿。在当时,这是一件非常了不起的事。

2002年,为了整合中国作家资源,鲁迅文学院召集中国顶尖的中、青年文学人才,创办了高级研讨班。幸运的是,冉隆中被选上了。在鲁院的两个月同窗生涯中,冉隆中与其他作家一起听课、讨论,大量思想的火花在重新开始的校园生活中不断产生。“高研班”接近尾声,冉隆中写了一篇《鲁院听课记》,洋洋洒洒近两万字。文章在《文学自由谈》发表后,引发了文坛的震动,业内评价:“这种文章,十之八九,颂辞满篇,应该不抱太高期望。然此文别异,几段下来,你必得改变你的漫不经心,将16700字一气读完。这位学生,来自云南,进修两月,听课30余堂。从他的逐堂记叙看出,尊敬也还有,钦佩也还有,但习见的仰望没有,点头称是没有,诚惶诚恐没有。这是一个不太拘泥于礼数的人。其字里行间的锐利与唐突,清醒与破绽,较真与狐疑,让人心喜难耐。几十载的鲁院注册学员,想已成百成千,能写出这般‘听课记’,追仿鲁迅遗风,与鲁院名号相符者,怕是罕见之至,惟该生崭露头角。”

《鲁院听课记》甚至后来还成为鲁院的教材。从此,冉隆中以一位“异类批评家”的姿态,开始引起界内关注。

善于探寻美好的“昆明的眼睛”

云南因为它得天独厚的气候,使得很多人在来过之后便流连忘返。对于来自重庆的冉隆中也是如此,尤其是从他的作品里可以看出。从2007年开始,冉隆中策划、研究关于昆明以及县区底层作家的状况,从田野调查式和身处文学现场的方式,去目睹一个个底层作家的真实处境与命运。

2007年12月31日,《底层文学真相报告》中的第一篇《底层作家,你们还好吗?》,在都市时报用了两个整版的篇幅登出。“那天编辑通知我文章出来了,反响很好,可是我走了3个报刊亭都买不到这份报纸,最后得知,报纸因为这篇报道而脱销了。”冉隆中介绍,当这本书出版之后,先后有30多家报刊对其进行了报道,其中包括《南方周末》、《人民日报》等。

“区别那些在东南西北的都市上空飞来飞去的评论掮客,冉隆中远离闹市,游走于县城乡村之间,耳闻文人潦倒,目睹文事萧条,于是心情快乐不起来,做派潇洒不起来,言辞高蹈不起来,当然只能生发出关切的、悲悯的、沉郁的、令人揪心动容的文字。也许,正是由于有大群庸常之徒的急功近利作参照,冉作者这篇言谈小地域、小人物、小道理的与‘宏伟叙事’迥异的文稿,却恰恰显现出眼下文坛难遇难求而又货真价实的大气象。”《文学自由谈》主编任芙康对此进行了高度评价。

2011年,正值“重九起义”100周年,冉隆中的《重九重九》也正式面世。“这部作品将云南重要的历史、人物、事件联系在一起。”冉隆中介绍,为了创作这部作品,他不仅查阅了上千万字的史料,还采访了100多位各个年龄阶段的人物。

在之后的时间,冉隆中又主编了诠释昆明来历和变迁的《昆明的眼睛》与《昆明读城记》。书中,我们通过冉隆中这双善于探寻美好的“昆明的眼睛”,看到了杨慎、钱穆、闻一多、老舍、沈从文、汪曾祺等人从不同角度对昆明的解读,让人更加深刻地了解昆明、读懂昆明。

为儿童文学“插上翅膀”

上世纪80至90年代,云南儿童文学被誉为“崛起的新山脉”。但是冉隆中介绍,近些年来,云南儿童文学作者的队伍“水土流失”严重。

在2012年,冉隆中对云南文学进行梳理的时候发现,在云南儿童文学作家群中,有的作者搁笔了,有的作者转行了,坚持写作的几位作家,则为突破或超越自己,陷入了“苦闷期”。这时,冉隆中便联合云南省作家协会儿童文学委员会副主任吴然,通过精心策划、重新包装、资源整合,让云南儿童文学作家集中亮相,重新开始写作。此后,这些作家的作品都被收录在《七彩云南儿童精品系列丛书》。

“通过做这个项目,能让淡出人们视线的云南儿童文学作家群,还有作品回到公众视线里面,再重新引起人们的关注,同时也激发很多准备放弃这个事业的人再回到这个群体里。”冉隆中介绍,这样既可以让大家了解这些儿童文学作家,也能在这个团队中培养新人。“现在,《七彩云南儿童精品系列丛书》的印刷量维持在两至三万册,保持了不错的社会反响。”

从今年初开始,冉隆中又着手研究新萌学校的特殊教育,在半年时间里,他通过调查学校38位老师、131名特殊儿童的生活以及家庭情况,试图以非虚构文本和小说来进行解读。在常人看来,冉隆中的行走身影,一直固执地晃动在曲曲弯弯的偏远路途,但注重底层文学和草根写作的他会一直坚持走下去。( 实习记者温慧茹 记者王姗)