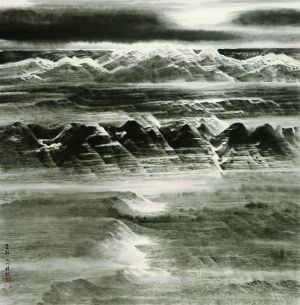

《云影》 123x123cm 2006年

《郭亮村写生》展出时与实景照片对照

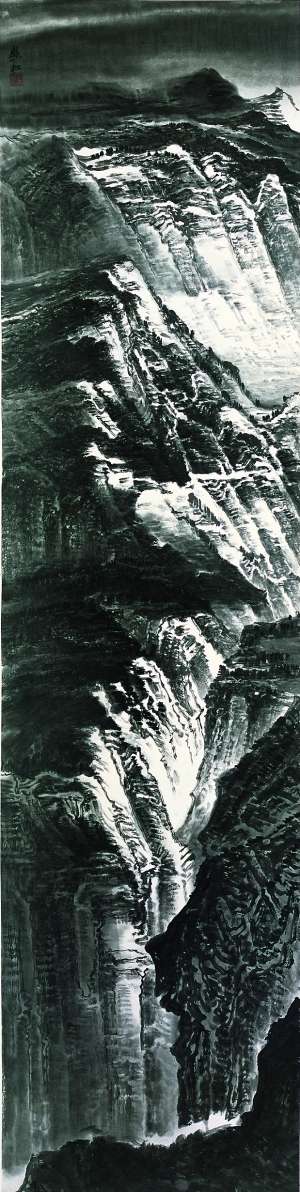

《山痕》248×62cm 2015年

在完成了《长江揽胜》创作之后,作为一名岭南画家,许钦松又承担起了国家“一带一路”主题性创作项目中《秦川八百里》创作任务。借着这个契机,“吞吐大荒——许钦松山水画展”全国巡展第五站来到了唐代陆上丝绸之路的起点、千年古都西安。

展览开幕的当天下午,举行了题为《时代精神与山水画家的历史担当:对许钦松近期山水创作方向的探讨》的学术研讨会,来自美术界以及陕西的历史文化研究者、文博界学者、设计方面的专家,共同为《秦川八百里》建言献策。同时,本次展览所采用的一些新样式,也非常值得关注。

每次巡展都有新亮点

写生附上实景对照,体会笔墨与摄影之别

虽然是巡展,但每一次的“吞吐大荒”展都会有一些让观众耳目一新的亮点。尤其是本次展览,策展人采用了不少新“花招”,有助于观众更好地去认知和欣赏山水画创作。

首先,这次展览特别在写生部分附上实景对照图,让观众通过对比,了解到画家写生时的取舍,同时也更能体会到笔墨和摄影之间的差别。譬如,许钦松曾到太行山进行深入写生,这次展出的《郭亮村写生》稿,就与实际山体有着明显的差异,可以看出作者将实景进行了怎样的提纯。照片中,山体巍峨耸立,前面石壁如刀削斧劈,但因为覆盖着浓密的植被显得森然苍翠,前后景之间区别不算显明。在写生的时候,笔墨的作用就充分显示出来了。许钦松用充满力量的线条将前面的绝壁勾画出来,只做简单的皴擦,这样就加强了峭壁的冲击力;右侧和远景又用相对润泽浓厚的笔墨进行渲染,这样又加强了画面的立体感和层次感,让人一看就觉得这座山是兀然挺立于纸上的;尤其是右下角留出空白题字,与左上角的远山形成了呼应,同时有让画面显得疏朗活泼起来。这种构图效果是照片难以达到的。所以,对于山水画家来说,搜尽奇峰打草稿,出来的山是这座山,又不是这座山了。

另外,本次展览中,整个陕西美术博物馆的一楼和负一楼圆廊上都进行影像展示。负一层61米的弧形LED屏呈现了许钦松这些年来孜孜不倦深入各地写生的珍贵音像资料,非常具有震撼力。每一次外出写生,无论是冰川上还是大江边,无论是飘着大雪还是吹着大风,许钦松都是一坐就是两三个小时,心无旁骛地换着角度写生。而且,弧形LED屏的展示效果,也很贴合许钦松自己独创的“环视法”。这一空间画法,著名评论家薛永年又将其称为“广远法”,就是吸收和借鉴西方绘画的透视原理,又结合传统山水画不受视点限制、移步换景的特点,来扩大山水画的视域。

一楼圆廊上展示的是这两年来许钦松跟八位全国不同领域的美术理论大家名家,包括故宫博物院古书画部主任余辉、北京大学教授朱良志,中国美术馆馆长吴为山、中央美院老院长潘公凯等的对谈实录,从道统、修身、性情、笔墨等八个方面呈现他们对中国山水画古代“真精神”和现代“新精神”的探讨,具有很高的学术价值。

对话许钦松

跨过“长江”后,题材再难不会发怵

广州日报:“一带一路”的主题创作是什么时候确定下来的,怎么会由您来承担《秦川八百里》这件作品的创作?

许钦松:“一带一路”的主题创作项目是去年由国家画院牵头的国家重大题材创作。在征集创作者的时候,本来让我承担好几件作品,但我实在分身乏术,就选了《秦川八百里》和《昆仑山》两个题材。昆仑山此前我画过一张作品,秦岭几年前一路迤逦经过,虽然没进行过很深入的写生,但备受感染。有画家谈到秦岭是中国的“父亲山”,既宽实厚重,又绵延横亘在南北之间,体量非常可观。但同时秦岭高峻而不苍凉,植被丰富,非常有生命力,不像一些高原地区寸草不生,这一点具有南方山川的特点。所以又有画家说它是中国的“中央公园”,是西安的后花园。唐宋年间,也是很多诗人喜欢居游的地方。像李白和王维,都留下过很多关于终南山的诗歌。所以这座山对我太有吸引力了。这段时间忙过以后,我准备好好进山写生一番。昆仑山经过的次数比较多,去年为了画长江源头,在那里写过生。

广州日报:这两件作品有没有说要画多大?什么时间要交稿?

许钦松:起码要丈二以上,但我觉得要对应得起秦岭这座大山,至少要画到丈六以上。《秦川八百里》已经出了草图,送上去也提了不少意见,现在正处于一个痛苦的孕育诞生过程。这两件作品明年六七月份就要交稿,所以任务还是挺重的。省里面还有珠江长卷的创作任务,也是明年要交。

广州日报:在您的计划当中,昆仑山和秦岭的创作会有什么样的差别?

许钦松:秦岭很润泽,而昆仑山比较干旱,山上有冰川积雪,整个山体为灰色,在特征上更苍茫、荒寒。所以呈现出来的效果应该是很不同的。

广州日报:在《江山揽胜》完成以后,您对于创作这种包罗山川万象的超大画作有什么样的心得体会?

许钦松:主题性的山水画创作就像是命题作文,要有思想性、时代性,要按照一定的要求来完成,没办法完全自由发挥。但主题性创作如果成功了,往往会成为一位画家的代表性作品。这次做广东美术百年大展,我们就非常深刻地认识到,一个艺术家的重要作品往往都是有主题性意味的作品,这样最经得起历史的检验。像关山月先生的《长城内外尽朝晖》、黎雄才先生的《护林》,无不如此。

《长江揽胜》是在很重的思想压力下完成的,我个人一直觉得还可以画得更好些,所以想再画一张留给广东。解决了《长江揽胜》构图上的难题以后,我觉得后面画任何大作品,都基本可以举重若轻了。这就像跨过了一个坎,面对再难的题材都不会发怵了。

小品创作能够活跃思维

广州日报:这一次“吞吐大荒”展增加了17幅的小品?您平常也会经常进行小品创作?

许钦松:小品我一直都没有停过,因为少露脸,所以很多人以为我只会画大画,画不了小品。去年在上海站只展出了6张小品,但中国美协刘大为主席看过后很激动,说没想到小品也这么精彩。其实我是画了一批的,这次也没全部拿出来。画小品是做案头功课,可以探索新的技法、新的构图方式,让自己的思维更加活跃。在画小品的过程中,一些好的技法、构思,可能会激发起画大画的灵感。可以说,小品跟大创作是相辅相成的。

广州日报:这次也展出了您的不少写生作品。在您的体会里,小品创作和写生有什么样的不同呢?

许钦松:写生是在大自然中行走,有一种在场的鲜活感受。譬如我看一个人的照片,是一种一次性的固定印象,但见到本人,他的气息、情感、表情,就会感染到我,这样我就能真切地记住他。我们到大自然中去,就等于是进入到一个两相观照的场域,山水成为了我们的朋友。写生的时候,手、眼、脑三者互动,这也是一个抓特征的过程。这么说吧,写生主要是研究对象,小品则是多种可能性的探索,是自由的发挥,两者的指向性不同,但都非常重要。

广州日报:有很多评论家谈到,近现代的几大名家,像傅抱石、黄宾虹、潘天寿都是史论家,广东美术百年大展的梳理,是不是也让您对美术史有了更深入的体会?

许钦松:我对美术史的了解,不仅仅局限在广东,也不仅仅局限在百年。一直以来我都会看很多东西。对每个时期的中国美术史、西方美术史都很关注。加上后来又看了很多原作,对美术史的理解就更深了。这次在西安,我还专门到陕西省历史博物馆看唐代壁画。那些所谓文化课成绩不好才报考美术的认知,应该扭过来了。没有文化积累,是不可能成为优秀的艺术家的。

广州日报:本次研讨会,您有什么样的收获?

许钦松:研讨会大家的发言都非常积极热烈,基本意见都是不要太写实,同时要呈现出秦川八百里的人文底蕴。同时期待由我这个不是生在此山中的人来画这座山,能够有新的视角新的高度。这也是一个新的挑战,我会全力以赴。(文/图 记者江粤军)