一位长者从上世纪50年代就开始了对昆明的影像记录,他的一幅幅作品,勾勒出老昆明的岁月留痕、滇池的归帆远影,一街一巷,皆是触动心灵的风景。

他的足迹几乎踏遍云南的名川大山、边疆山寨,定格七彩云南的无数精彩瞬间,但镜头始终聚焦的是昆明。

当年他瞬间灵感的结晶,竟与昆明的历史浑然一体,命运交缠。他让今天的后辈在感觉心跳的同时,更会把照片里的人物定格成没有自己的自己,并与他身心共感,性情交融。

他就是杨长福先生,1929年8月生,云南省玉溪市人。1944年,杨长福到位于光华街的艺华照相馆做学徒,开始与摄影结缘。此后从影70余年 ,为昆滇摄影文化发展作出了杰出贡献,自身影像创作也成就颇丰,荣誉斐然,曾先后担任云南省摄影家协会名誉主席、昆明市摄影家协会主席,被业界誉为“昆明摄影界掌门人”。

9月24日下午三点,杨长福摄影七十年“昆明记忆”作品回顾典藏展闭幕式暨藏品交付仪式在昆明博物馆举办。从9月16日至24日,经过9天的展期后,杨长福摄影七十年“昆明记忆”作品回顾典藏展告一段落。

在此次“昆明记忆”作品回顾•典藏展中,共计展出了杨长福先生七十年来拍摄的摄影精品共88幅, 这些承载着老昆明记忆的影像已经被永久收藏。在展会期间,不少当时作品中的主人公在照片上找到了三四十年前的自己,这些老照片衍生出另一番故事,成为展会的意外之喜。

黑白影像记录 38年前的友谊纪念

闭幕式暨作品交付仪式上,杨长福老先生不仅向昆明摄影家协会、昆明市博物馆、昆明市文化馆等机构捐赠了藏品,还在现场把多位40年前的拍摄对象请到台前赠送作品,马佳和李红庆就是其中的两位。

在“昆明记忆”作品回顾典藏展开展前,大观周刊对杨老先生进行了一次专访,并在报道中展现了一些杨老先生的作品,马佳和李红庆十分惊喜地在所报道的老照片中找到自己。

一幅名为《课外的互帮互学》的作品中,两个系着红领巾的小姑娘正是10岁的马佳和李红庆。“如果没有杨老这个展,我们自己都记不清还有这样一幅照片,对于我们来说,这是非常有意义的记录。”马佳和李红庆说。

马佳、李红庆

马佳回忆说,这张照片大约拍摄于上世纪70年代末。那时,她们就读于昆明先锋小学。“当时好像是我们班被评为优秀班级,正好摄影记者来学校采访,因我和李红庆是同班同学,我是班长,李红庆是体育委员,我俩来无意中被拍照,当时并没有注意到。后来,我们上了不同的学校,毕业工作后两人很少联系。今天在展会能以这样的方式相聚,真的是太激动了。非常感谢摄影家,我们将把这份记忆永久珍藏。”

杨长福与马佳、李红庆合影

当杨老为这两个相识几十年的老友送上38年前的珍贵合影,她们激动得热泪盈眶。

热血青春 年轻的我们在昆明街头

杨冰曾是昆明第三中学的语文老师,后来担任校长,现在她仍然和学生们保持着密切的联系。展会上,一个毕业于昆三中的85级学生在杨长福的摄影作品《昆明街头的游行队伍》中看到了杨冰,立马拍了照片发送给杨冰。

《昆明街头的游行队伍》

“杨老师,这是您吗?”黑白相片中,几个意气风发的年轻人拉着大横幅,昂首阔步地向前走,出现在画面中的年轻人都是当年昆明第三中学的老师,往左数的第二个年轻人就是1978年的杨冰。

昆三中老师杨冰

40年过去,当时昆三中的老师们有的被调派到其他单位、有的在从事别的职业,有一的已经退休。当杨冰看到照片,她仍然可以清晰看到似乎离得不远的过去。她的记性很好,可以清晰地指出照片上的每一个人:“这些人当年都是我们昆三中的,靠边的教音乐,我旁边高个子的是体育老师,站在里面这个是教政治的,后来就调走了。你看,当时我们背后的是百货大楼,现在已经没有了。”

杨冰把照片带回学校,学校的历史老师立马向她讨要说:“能不能把照片给我看一看,这是最好的历史教学材料”。

杨冰感触颇多,“这张照片不仅仅对我个人有纪念价值,也是对昆明第三中学发展历程的记录。我在这里特别感谢杨老,这是一笔财富,一笔不可多得的财富。”

最小收藏者五个月大 拥有昆明城市记忆

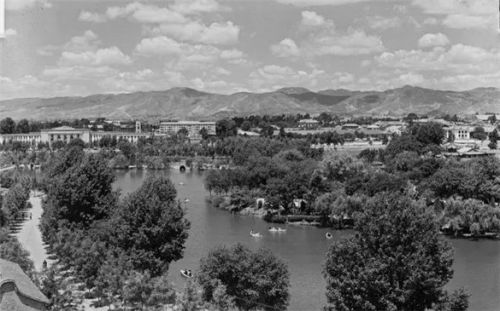

除了多年前的拍摄对象,很多前来观展的市民也非常钟情于收藏这些珍贵记忆。王子达和妻子在展会期间看到了杨长福老先生的作品《翠湖俯瞰》,当即决定以儿子的名义收藏它,五个月大的王宸歌成为典藏展中最小的收藏者。

杨长福和王子达一家合影

在藏品交付仪式上,王子达推着王宸歌走上台前与杨长福老先生合影。

王子达动情地说,“我和妻子都是土生土长的昆明人,我们的孩子将来长大也是。我们在昆明长大,在翠湖边长大。从杨老的作品中,我们看到了童年翠湖的样子。如果不是杨老,那么漂亮的翠湖风光只能停留在我们的记忆里。作为80后,真的非常感谢杨老,为我们找回了儿时的记忆。”

《翠湖俯瞰》

王子达告诉记者,让儿子成为《翠湖俯瞰》的收藏者,是希望他将来长大能够拥有昆明这座城市的记忆,更加热爱自己的故乡。

就爱去文旅全媒体 字丹瑶 文