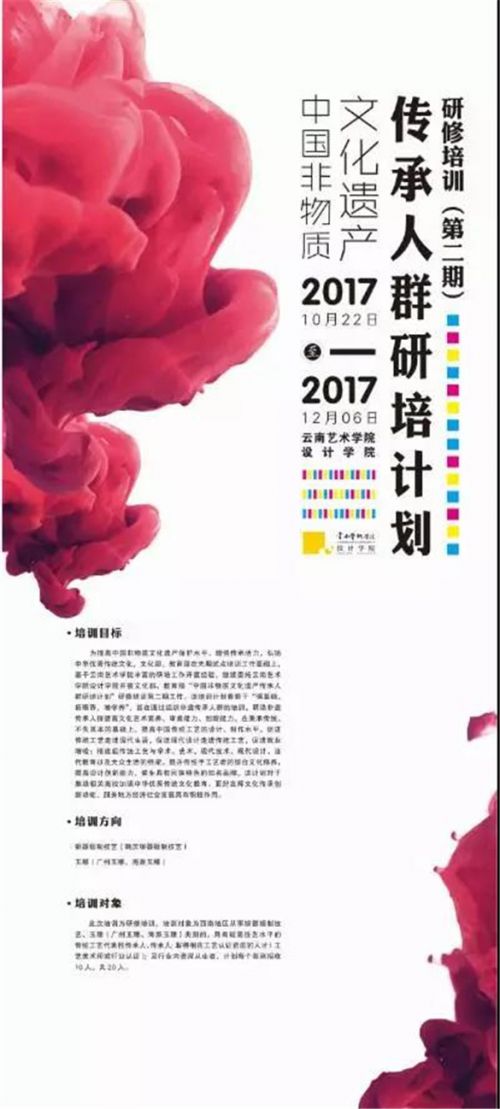

10月23日上午,昆明呈贡大学城云南艺术学院设计学院,文化部、教育部“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”云南艺术学院研修班(第二期)正式开班。来自全省的省级、州市级、县级的非遗传承人,及非遗文化产业领域行业领头匠人等20人,将参与到在未来45天的研修学习中。

开班典礼上各代表发言

踏踏实实做人 扎扎实实做手艺

云南省文化厅非遗处处长杜文辉在开班典礼上表示:“云南民族众多,民族文化绚丽多姿,非物质文化遗产异彩纷呈,共有四级保护名录8755项,国家级保护名录105项,省级450项,并有傣族剪纸和藏族史诗格萨尔入选联合国教科文组织国家级非物质文化遗产名录。非物质文化遗产如何秉承传统文化,融入现代元素,扩大传承人群,增强传承后劲,是我们当前需要研究解决的重要课题。”

云南艺术学院副校长潘红说:“作为非物质文化遗产代表性传承人,在新时代发展下应该有的使命与担当。不但要有着手艺人的精神,还要把学习、研究、研讨转化为修炼与修为,使之不再是一种技艺上的重复,而更应当再现出种种精细与精妙,让云南工艺有朝一日可以成为代表民族文化的真谛。在这里寄语传承人学员们要“踏踏实实做人,扎扎实实做手艺,做厚厚重重的文化产业,我们要以文明的胸怀,迎接新的机会。”

来自瑞丽的张国荣是云南省工艺美术大师,他告诉记者:“作为 30年前从云南艺术学院毕业的学生,重新回到学院,我感受到学院的强大和专业,云南工匠艺人的初心是不会变的,云南丰富多元的民族文化,深厚的非遗资产得天独厚,我们为之骄傲,希望未来,通过各方和云南非遗传承人的努力,云南民族文化也能影响世界。”

我们的自信来自于文化自觉

在开班典礼后,国家非遗保护名录评审专家、中国工艺美术大师评审专家、云南民族大学教授杨德鋆做了《非遗传承人的历史地位与社会责任》专题授课。杨教授讲到:“我们现在热衷谈国学,但不谈国艺,我们的自信来自于文化自觉………”

专家授课学员们聚精会神

杨教授深刻的讲解了“传承人”称谓的由来和历史地位,明确了身为传统文化“代表性传承人”的意义和肩上的责任、非遗传承人的社会责任,并归纳为12个字——“坚守传统、传承拓展、超越前人”。

杨教授说,古代把最高水平技艺的手艺人比作“天工”、“神工”。为了记录和推广技术技能,并推崇他们的价值,历史上就有《考工记》、《天工开物》、《三才图会》等著作。在文物和实际生活中,民间艺人留下了各种青铜器、壁画、崖画及画卷作品,使其在群众中有了较为深远的影响。希望学员们珍惜这次系统学习的机会,将设计和传统工艺进行很好的融合,把技艺提升到符合时代发展要求的层面上,使传统文化和传统技艺更好的走进生活。

研修培训提升云南非遗传承的软实力

据陈劲松介绍,此次研修班汇集了20位云南省传统工艺的杰出代表,分玉雕班、银器班两个班级同步开展授课,邀请了国内在手工艺、文创、非遗等相关领域的专家学者到校授课指导,如吴元新、林仕元、程淑美、金江波、赵明、赖庆国等,10月23日开始正式授课,至12月6日结束,总学时45天。

研修培训计划跨界交流增加学养

20位学员分别来自大理、丽江、文山、瑞丽、保山等地,男性学员19人,女性学员1人。玉雕班学员最长从业时间28年,其中高级工艺美术师2人,省级工艺美术师6人,11名学员中,6人为中国或省级玉雕大师;银器班学员最长从业时间35年,其中省级代表性传承人2人,州市级代表性传承人2人,县级代表性传承人3人。

文化部、教育部“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”旨在推动跨界交流,增加学养,开拓眼界,提高能力,主要针对具有较高技艺水平的传承人或资深从业者,省、市级的代表性传承人或国家级代表性传承人的徒弟参与。

全国首批云南省内唯一的研培高校

2015年5月,经云南省区文化厅推荐,文化部经过实地考察和严格遴选,云南艺术学院设计学院成为全国第一批23所实施“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”的试点高校之一。同年11月,文化部联合教育部印发了《关于实施中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划的通知》,正式在全国范围实施研培计划。最终优先选择了专业实力较强、非遗保护工作基础较好的57所高校作为研培计划开展高校。2015年至今,云南艺术学院设计学院作为全国首批、且云南省内唯一的研培高校,已先后完成四期共291人的普及培训。

陈劲松表示,“研修班”不同于“普及培训班”,到目前开了两期,共计招收40位杰出学员,2016年的第一期“研修班”开班,20位学员中,多数具有省级工艺美术大师称号、多数为省级、州市级非遗项目代表性传承人、高级工艺美术师。第一期研修课程历时43天,20位学员涉及多个工艺类别,有制陶技艺、金属技艺、木雕技艺、玉雕技艺、刺绣技艺、扎染技艺、布艺和内画等;其中女性学员4人,男性学员16人,平均从业年限24年;民族有彝族、白族、傣族、汉族等。在1个多月的研修培训时间里,研修班学员除正常教学内容外共开展外出调研活动3次,举办15场专家教授与工艺大师的专题讲座交流,3场学员主题讲座交流。

新闻链接:

“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”云南艺术学院研修班(第二期)专家师资介绍

杨德鋆:云南民族大学教授,国家非遗保护名录评审专家、中国工艺美术大师评审专家,中国少数民族音乐学会理事,中国少数民族舞蹈学会理事,北京师范大学拉班研究中心首席专家,云南省非遗保护专家委员会副主任委员,云南省文物局专家组成员,云南省文物鉴定委员会委员,云南民族村非遗保护指导专家,云南艺术学院省级协同创新中心“民族艺术非遗传承协同创新中心”学术委员会委员。云南省从艺50年以上文艺家荣誉称号、勋章获得者,云南省1979—1989社会科学优秀成果一等奖获得者。文化部非遗保护工作先进个人,享受国务院特殊津贴。

林仕元:中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产代表性传承人、高级工艺美术师、中国十佳民间艺人,现任福安市珍华堂畲族银器技术研究所所长、福建省珍华堂工艺品有限公司高级技术顾问。其代表作品《鼎盛中华》、《龙腾五洲》、《金陵十二钗》等二十多件曾获得多个国家级金奖,得到了习近平、王岐山、刘延东、柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼等国内外国家领导人的肯定与好评,为闽东文化产业和民族事业发展做出了突出贡献。其中《鼎盛中华》、《畲·凤冠》还被收藏于中国工艺美术馆。

赵明:教育部职业院校艺术设计类视觉传播专业教学分指导委员会主任委员,同济大学艺术设计研究中心研究员,南京艺术学院客座教授、硕导,江南大学设计传播机构创办人、董事长,全国大学生“大师奖”联合创办人。

程淑美:国家级非物质文化遗产北京花丝镶嵌制作技艺传承人、中国工艺美术大师、北京市特级工艺美术大师,曾被北京工美集团总公司评为“新产品开发先进工作者”。她的作品《白衣大士》、《白衣观音》、《童子拜观音》等曾获得全国工艺美术评比百花奖、优秀创作设计一等奖、北京工艺美术评比精品奖等诸多奖项。她独创的“程氏花丝”是北京工艺美术界首批以姓氏命名的艺术流派。

就爱去文旅全媒体李元 文

通讯员 小尧 图